32歳で散った天才絵師・小田野直武の生涯

蔦重をめぐる人物とキーワード㉟

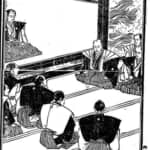

■『解体新書』を彩った革新的洋風画

小田野直武は1749(寛延2)年、出羽国秋田藩の角館に生まれた。藩の槍術(そうじゅつ)指南役の第4子として生を受け、幼少期から絵を好んだ。秋田藩お抱え絵師の武田円碩(たけだえんせき)に師事し、武家のたしなみとして狩野(かのう)派を学んだが、その関心は伝統的な画法に留まらなかった。17歳で「大威徳明王像図」を制作し、18歳で描いた「花下美人図」には江戸で人気を博していた浮世絵師・鈴木春信(はるのぶ)の影響が見られ、早くから地域で評判の絵師となっていた。

直武の運命を決定づけたのは、1773(安永2)年の平賀源内との出会いである。鉱山開発の技術指導で秋田を訪れた源内は、西洋の文化や科学技術に精通した当代きっての知識人だった。直武の画才を見出した源内は、陰影を用いた西洋の描画技術を伝授したとされる。

この出会いをきっかけに、直武は藩主・佐竹曙山(さたけしょざん)から「銅山方産物吟味役」に任じられ、源内を追うような形で江戸へ派遣された。

江戸での最大の功績は、日本の医学史を塗り替えた『解体新書』の挿絵を担当したことである。源内の紹介により、杉田玄白や前野良沢(まえのりょうたく)らの大事業に参加した直武は、オランダの医学書『ターヘル・アナトミア』の図を模写する作業を通じて、西洋画法を猛スピードで習得。江戸に来てわずか8か月で完成させた挿絵は、陰影表現によるリアリティにおいて、当時の絵師たちを圧倒した。

この経験を経て、直武は独自の画風「秋田蘭画(あきたらんが)」を確立する。西洋の遠近法・陰影法と、江戸で流行していた中国画家・沈南蘋(しんなんびん)を祖とする南蘋派の技法を融合させたこの画風は、東洋と西洋の写実技法が巧みに組み合わさった独創的な表現を生み出した。重要文化財に指定された『不忍池図』は、緻密な遠近法による雄大な景観と、手前に配された精緻な草花の対照が際立ち、舶来の顔料「プルシアンブルー」による鮮やかな青空が印象的である。『唐太宗・花鳥山水図』や『蓮図』も、和洋折衷の試みを示す傑作として知られる。

しかし、その活動は突然に終わりを迎えた。1779(安永8)年、直武は藩から謹慎を命じられ角館(かくのだて)へ戻されたのである。これは師の平賀源内が起こした刃傷事件との関わりを断つためとされる。翌1780(安永9)年、直武は数え年32歳という若さで急死した。墓には「絶学源信信士」という諡が刻まれている。

直武の死後、秋田蘭画は急速に衰退したが、彼が切り開いた洋風画の系譜は司馬江漢(しばこんかん)へと受け継がれ、日本の洋風画発展の礎となった。

- 1

- 2